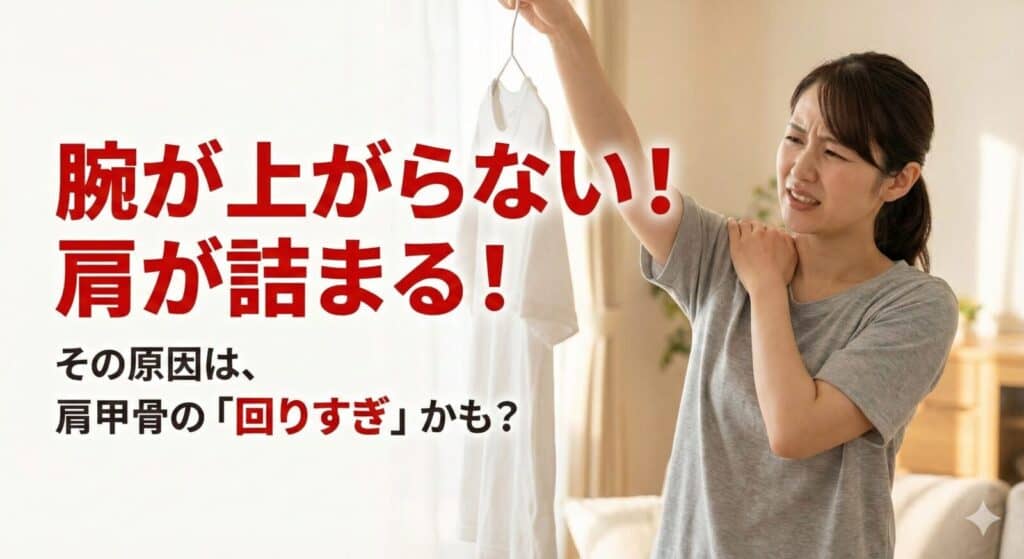

「高いところの物を取ろうとすると、肩が詰まる」 「以前より、腕が真上に上がりにくくなった」

五十肩かな?と心配になるようなその症状、『実は肩甲骨が「必要以上に上へ回りすぎている」ことが原因かもしれません。専門的にはこれを上方回旋過多(じょうほうかいせんかた)』と呼びます。

肩甲骨は、腕の動きに合わせてスムーズに動くのが理想ですが、この「回る動き」が強すぎると、かえって肩の関節をロックしてしまい、痛みや動きの制限につながります。

この記事では、少し難しいけれど重要な「肩甲骨の上方回旋」について、その特徴と自分でできる改善方法を分かりやすく解説します。

1. 肩甲骨の“上方回旋”とは?(腕を上げるための必須動作)

まず、「上方回旋」自体は悪いことではありません。 あなたがバンザイをする時、肩甲骨は背骨から離れながら、上方向へ回転するように動きます。これが正常な「上方回旋」です。

問題なのは、この動きが「過剰(やりすぎ)」になってしまうことです。

正常な状態: 腕を上げ始めると、一呼吸置いてから肩甲骨がスムーズについていくイメージ。

過剰な状態(上方回旋過多): 腕を少し動かしただけで、肩甲骨が外側・上方向へすっ飛んでいくように大きく動いてしまう状態。

こうなると、肩関節の屋根となる骨(肩峰)と腕の骨がぶつかりやすくなり、「詰まる感じ」や「引っかかり」が生まれてしまいます。

2. なぜ「回りすぎて」しまうのか?(主な原因)

肩甲骨を「上に引っ張り上げる筋肉」が頑張りすぎている一方で、「下に引き留める筋肉」がサボっているというアンバランスが原因です。

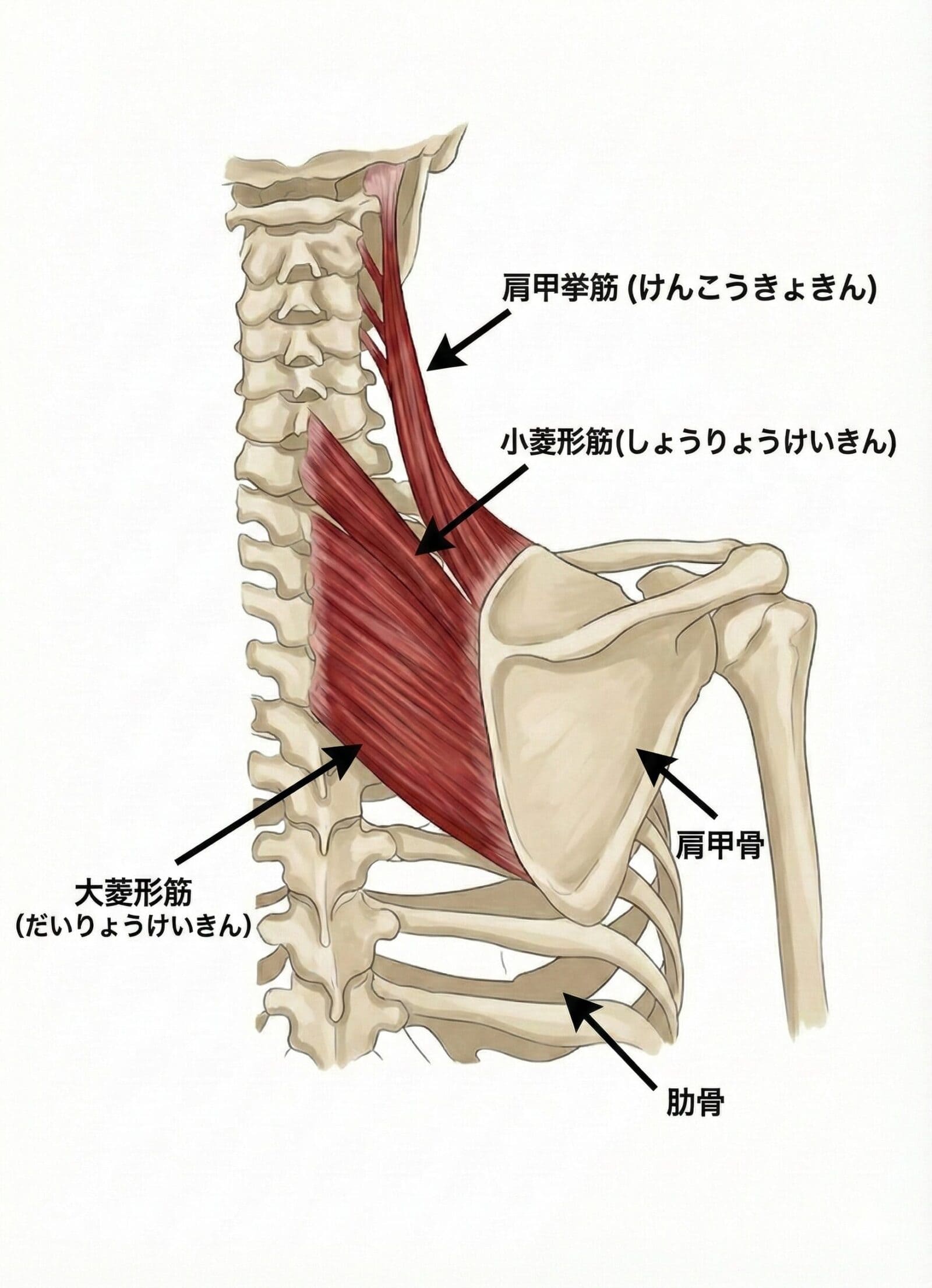

① 背中の上部(小菱形筋など)の縮こまり

首の付け根から肩甲骨の内側にかけて付いている筋肉(小菱形筋や肩甲挙筋)が硬くなると、肩甲骨をつねに「上へ上へ」と引っ張り上げてしまいます。 慢性の肩こりがある方は、ここが縮んでいるケースが多いです。

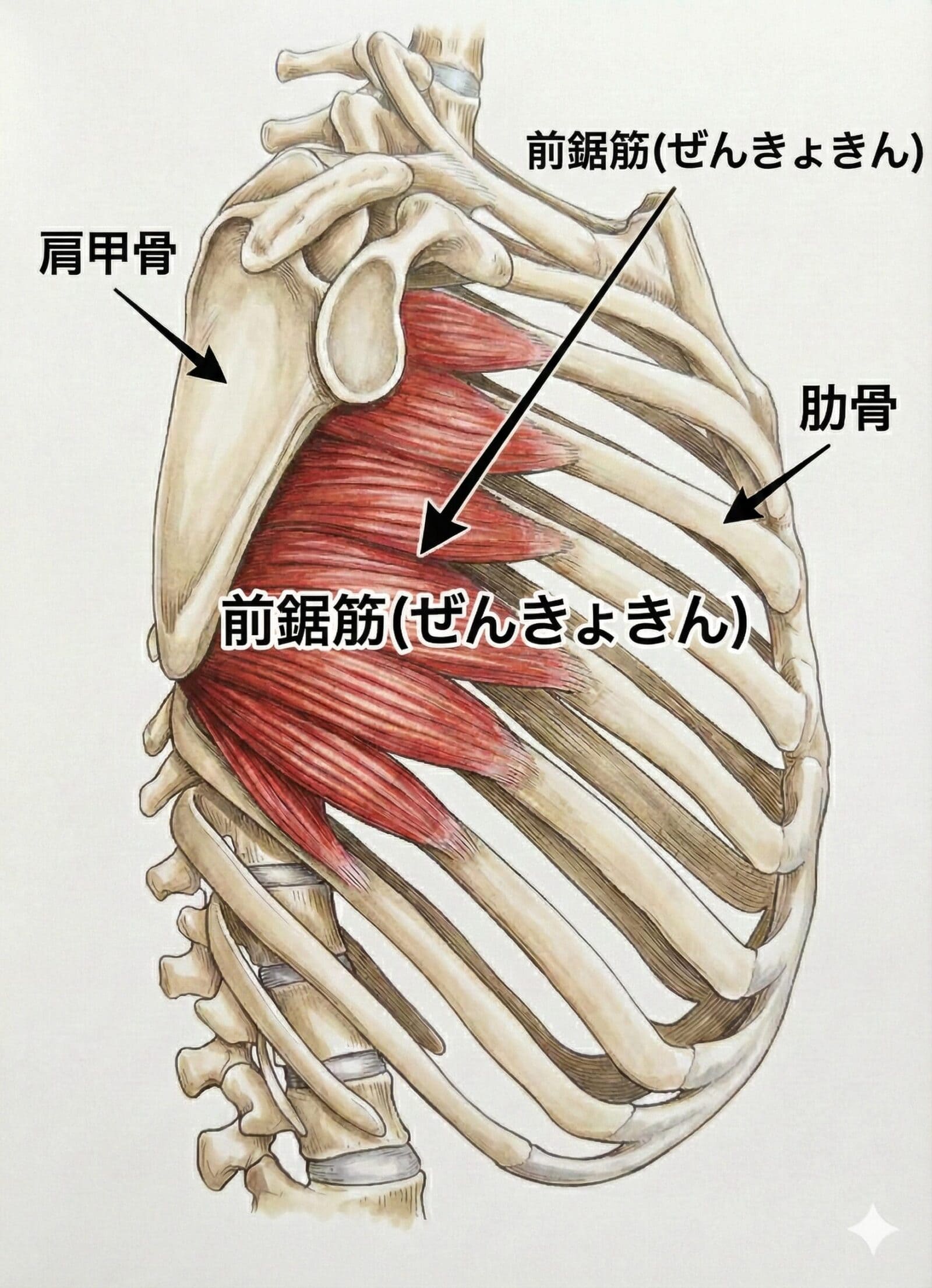

② 脇の下(前鋸筋下部)の張りすぎ

脇の下にある「前鋸筋(ぜんきょきん)」は、肩甲骨を外にスライドさせて上に回す強力な筋肉です。 猫背や巻き肩で背中の筋肉が弱ると、この前鋸筋ばかりが過剰に働いてしまい、肩甲骨が外側へ流れっぱなしになります。

③ 日常的な「肩すくみ姿勢」

デスクワークで集中している時やスマホを見ている時、無意識に肩が上がって(すくんで)いませんか? この姿勢がクセになると、肩甲骨は常に「上に回る準備万端」の状態になり、少し腕を動かすだけで過剰に反応してしまいます。

3. 上方回旋過多が引き起こす不調

「回りすぎ」は、日常生活の様々なシーンで不便さを生みます。

腕の挙がりにくさ(特に真横から90度〜120度くらい上げた時の引っかかり感)

洗濯物を干す、洗髪時の「肩の詰まり感」

慢性的な首・肩こり(常に肩がすくんでいるため)

背中上部のパンパンな張り

巻き肩の悪化(肩甲骨が外に流れるため)

放っておくと、四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の引き金になることもあるため注意が必要です。

4. 【セルフチェック】鏡の前で確認してみましょう

ご自身の肩甲骨がどう動いているか、鏡の前でチェックしてみましょう。上半身裸やタンクトップなど、肩のラインが見える状態が理想です。

【チェック方法】 鏡に向かって立ち、手のひらを内側に向けたまま、ゆっくりと腕を前から上へ上げていきます(バンザイの動き)。

判定ポイント:

腕を上げ始めてすぐに、肩が耳に近づくように「すくんで」しまう。

腕を上げきった時、肩甲骨が背中から大きくはみ出し、脇の下が異常に広く見える。

これらのサインがある場合、上方回旋が過剰になっている可能性が高いです。

5. 改善のポイントとストレッチ

改善のカギは、「頑張りすぎている筋肉をゆるめ、サボっている筋肉を起こす」ことです。

① 背中を広げるストレッチ(小菱形筋・僧帽筋中部狙い)

縮こまった肩甲骨の内側を広げます。

体の前で両手を組みます。

大きなバランスボールを抱え込むようなイメージで、背中を丸めていきます。

組んだ手を遠く前へ突き出し、おへそを覗き込みます。

肩甲骨と肩甲骨の間が左右にじわーっと広がるのを感じながら、ゆったり呼吸を20秒繰り返します。(3セット)

② 脇の下の緊張をリセット(前鋸筋へのアプローチ)

張り詰めた脇の下を呼吸で緩めます。

片方の手を、反対側の脇の下(肋骨のあたり)に優しく当てます。

その手のひらを、呼吸で内側から押し返すようなイメージで、深く深呼吸をします。

肋骨が風船のように膨らんだり縮んだりする動きを感じましょう。脇の緊張が抜けると、肩がストンと落ちやすくなります。

③ 背中の安定筋を起こす(僧帽筋下部の活性化)

肩甲骨が上にいきすぎないよう、「下に引き留める力」を養います。

軽く胸を張ります。

肩甲骨を「寄せる」のではなく、「反対側のお尻のポケットに向かって斜め下に下げる」ような意識で軽く力を入れます。

肩がすくまない範囲で、クッと力を入れたら5秒キープして脱力。これを数回繰り返します。

まとめ

腕を上げるために必要な「上方回旋」も、度が過ぎれば不調の原因になります。 大切なのは「バランス」です。

上に引っ張る筋肉(小菱形筋など)をゆるめる

外に引っ張る筋肉(前鋸筋)の過緊張をとる

下に引き留める筋肉(背中下部)を働かせる

この3つを意識することで、肩甲骨は本来のレールに戻り、驚くほどスムーズに腕が上がるようになります。

なかなか改善しない頑固な肩の詰まりには

セルフケアを続けても「引っかかり感が取れない」「痛みが強い」という場合は、ご自身では気づかない別の原因が隠れているかもしれません。

当院では、肩甲骨の動きのクセを専門的な視点で分析し、お一人おひとりに合わせた施術とアドバイスを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。